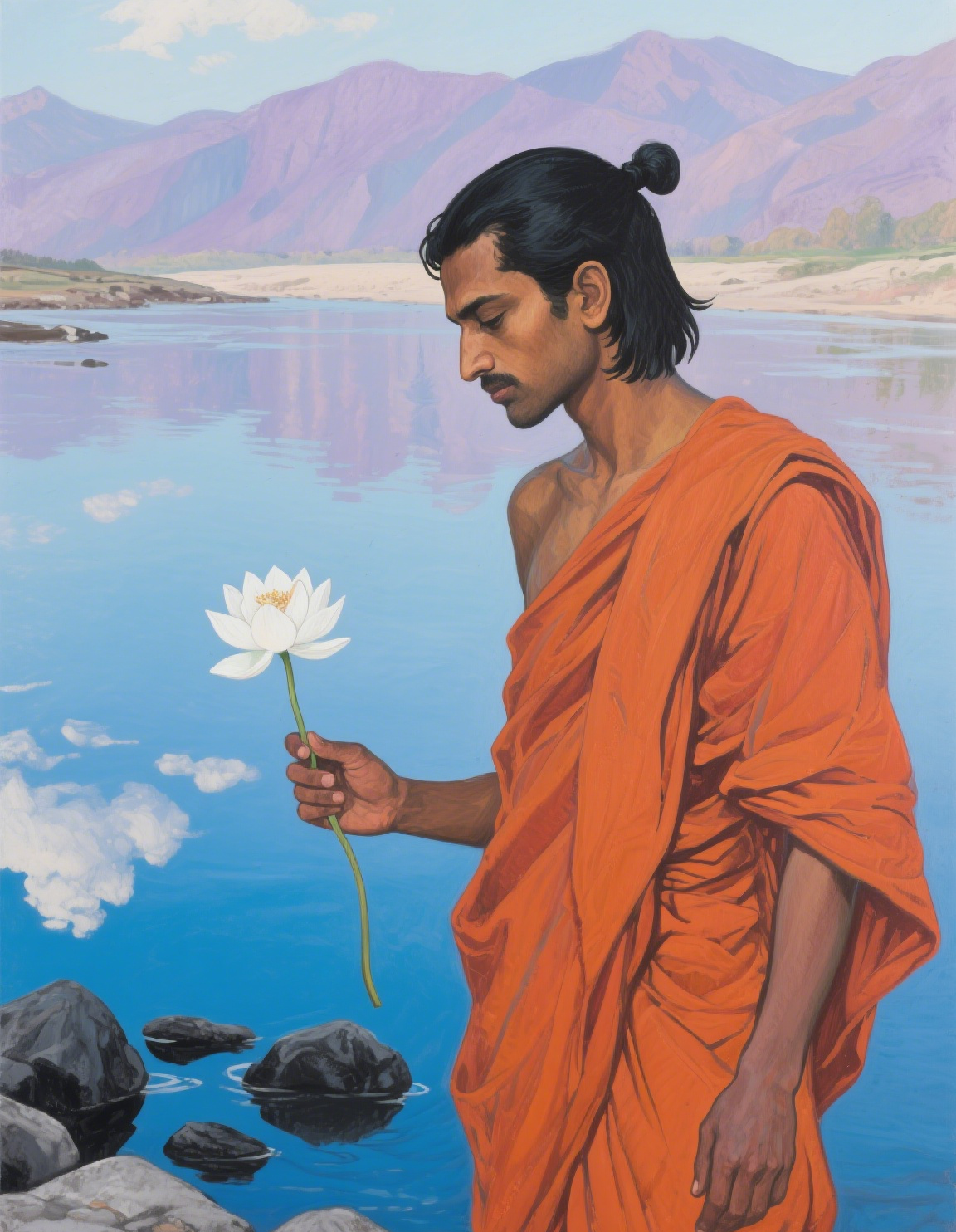

《悉达多》在河流中遇见永恒的自己

1922 年的瑞士,黑塞在精神崩溃的边缘写完了《悉达多》。当笔尖划过纸面,那个印度贵族青年的身影与作者自身的灵魂在文字中重叠 —— 两者都在寻找一条穿越痛苦的河流。小说开篇那个雨夜,悉达多站在父亲门前的决绝,恰似黑塞对传统宗教的反叛:"我将站立等待,直至死亡。" 这种近乎残酷的坚持,预示着一场注定孤独的求索。

沙门的灰烬

恒河边的苦修者们用饥饿折磨肉体,以为能烧尽欲望的灰烬。悉达多跟着他们在森林中游荡,让荆棘划破皮肤,任烈日炙烤脊梁。"我杀死了感官," 他对着河水喃喃自语,却在深夜惊醒时发现 "自我像幽灵般复归"。当他遇见乔达摩佛陀,那个 "眼神如平静湖面" 的觉悟者,终于明白苦修不过是另一种逃避。"您的教义如清澈的河流," 悉达多躬身行礼,"但渡河者终究要舍弃木筏。" 这句低语里藏着全书最锋利的质疑:智慧无法言传。

离开佛陀的清晨,阳光穿透树叶在他肩头织就金网。他第一次发现世界如此斑斓 ——"蓝色是天空的谎言,黄色是沙粒的隐喻",而意义与实在并非隐藏于事物背后,而是寓于事物自身。这种觉醒带着刺痛,仿佛被初生的阳光灼伤眼睑。

红唇与金币

伽摩罗的红唇像熟透的芒果,在城郭的阴影中散发甜香。"情爱可以乞得,可以购买," 她用指尖划过悉达多的胸膛,"却唯独不能强夺。" 于是他学会了商人的狡黠,在账本上伪造幸福,在赌桌上抛掷金币。当他在镜中看见自己 "发油的芬芳与酒气混合成腐烂的味道",突然被一阵恶心攫住 —— 那些曾让他沉迷的感官盛宴,此刻不过是 "沾满苍蝇的糖果"。

逃亡的那个雨夜,他扑向河水想要溺死这具污秽的躯壳。冰冷的水流呛入肺叶的瞬间,一声 "Om" 从宇宙深处传来。他躺在沙滩上呕吐,吐出的不仅是河水,还有二十年的虚妄。时间并不存在—— 这个顿悟如闪电劈开意识:河水永远流动,却始终是同一条河;生命不断变化,却在每一刻圆满。

渡口的皱纹

婆薮提婆的笑容里有河水的纹路。"听," 老摆渡人把耳朵贴近水面,"那是千万个声音的合唱。" 悉达多学会了倾听 —— 听恋人的誓言与临终的叹息,听赌徒的咒骂与婴儿的啼哭,所有声音最终汇入同一首歌谣。当他的儿子逃走,留下的伤口让他终于懂得爱乃头等要务不是一句箴言,而是剜心刻骨的体验。

多年后,果文达在渡口遇见白发的悉达多。当他吻上老友的额头,突然看见 "无数个悉达多的微笑,像河水中的涟漪扩散至永恒"。那个曾执着于 "寻找自我" 的青年,终于在放下中找到圆满。我唯一的事,是爱这个世界—— 这句话此刻有了温度,它不是顿悟的终点,而是河水永恒的流淌,是每个当下都在发生的、无声的启示。

黑塞在书末留下一个未说破的秘密:所有的求索都是回家的路。当我们像悉达多那样跪在河边呕吐出整个世界的虚妄,会发现对岸无人等候 —— 我们早已站在想要抵达的彼岸。

- 感谢你赐予我前进的力量