唯品会2024年度ESG报告深度解析

一、形式合规性评估

报告标准与框架对标

唯品会2024年ESG报告在标准与框架对标方面,主要参照全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)进行编制,并在报告附录中明确列出了各章节内容与GRI Standards的具体对标情况,涵盖企业概况、公司治理、可持续发展管理、应对气候变化、人才管理及公益等多个维度,例如“关于唯品会(公司治理)”对应GRI 2-9、2-11等指标,“唯生态(应对气候变化)”对应GRI 301-1、305-1等环境相关指标。GRI Standards作为国际主流的可持续发展报告框架,其全面性为报告提供了基础的国际对标能力,这也与唯品会MSCI ESG评级提升至“AA”级(行业领先水平)的结果形成一定呼应。

然而,报告在国际主流标准的覆盖上存在明显缺口。国际财务报告准则(IFRS)框架下的可持续发展会计准则委员会(SASB)标准及气候相关财务信息披露工作组(TCFD)框架未被纳入参考范围,而SASB标准聚焦财务重要性议题披露,TCFD则强调气候相关财务风险与机遇的量化分析,二者均为当前国际投资者评估企业ESG表现的核心参考依据。对比万国数据、Equinix等企业在2024年ESG报告中同时参照SASB、TCFD等多框架的实践,唯品会未采用上述框架可能导致其在财务相关ESG风险披露、气候信息与财务决策关联性分析等方面的国际对标能力受限,难以满足国际市场对精细化、财务导向ESG信息的需求。

在数据鉴证方面,参考行业实践(如Equinix通过ISO 14064-3标准对环境数据进行外部验证),若唯品会2024年ESG报告仅通过第三方鉴证环境数据(目前参考材料未明确提及具体鉴证范围),则社会及治理维度数据的可信度将面临局限性。社会维度(如劳工权益、供应链责任)与治理维度(如董事会独立性、风险管理机制)的信息披露依赖企业自我声明,缺乏独立第三方的鉴证背书,可能降低利益相关方对数据准确性与完整性的信任度,尤其在MSCI ESG评级中治理(G)维度权重较高的背景下,治理数据可信度不足或对评级稳定性构成潜在影响。

关于海外业务ESG管理信息披露,参考材料中未直接提及唯品会跨境电商等海外业务的ESG管理战略、目标及绩效数据。对比阿里巴巴在ESG报告中披露遵守联合国全球契约原则及海外市场相关法律法规的实践,唯品会海外业务ESG管理信息的缺失可能导致其全球化运营中的ESG风险管控透明度不足,无法全面反映企业在全球价值链中的可持续发展表现。

报告结构与数据完整性

唯品会2024年度ESG报告在结构设计上覆盖了环境(E)、社会(S)、治理(G)三大核心维度,其章节设置包括“关于本报告”“董事长致辞”“2024年关键绩效一览”“唯发展”“唯生态”“唯人才”“唯公益”及“附录”等核心模块,附录部分进一步包含关键绩效表(环境、社会、治理指标)、温室气体核查声明、温室气体盘查及核算边界、报告指标索引等内容,数据覆盖范围涉及环境维度的温室气体排放、能源消耗,社会维度的员工雇佣、培训、健康安全、供应商管理,以及治理维度的反贪腐、信息安全等多维度关键绩效。从结构完整性来看,报告基本构建了ESG信息披露的系统性框架,但输入材料中未明确提及该报告是否包含GRI标准内容索引或明确对标GRI标准的具体要求,因此无法完全确认其结构完整性是否完全符合GRI标准的全部要求。

在数据完整性与一致性方面,报告明确声明所引用信息与数据、计算方法等与公司年度报告披露的相同指标保持一致,董事会对报告内容的真实性、准确性负责,这为ESG数据与财务数据的一致性提供了基础保障。然而,输入材料中未提供具体的交叉验证案例(如环保投入金额等关键数据在ESG报告与年报中的对应关系),因此无法通过实际数据对比进一步验证其一致性水平。

从行业整体披露情况及唯品会报告的具体内容来看,当前存在部分数据缺失领域。中国互联网行业ESG报告普遍存在范围三(Scope3)排放量披露不足的问题,仅有少数头部企业公布相关数据,而唯品会2024年度ESG报告中未提及范围三排放数据。此外,报告中也未涉及供应链整改案例等具体实践细节的披露。这些数据缺失可能限制对其环境影响的全面评估(如价值链上下游碳排放管理成效)及供应链可持续性治理深度的分析,导致利益相关者难以充分了解企业在全价值链可持续发展中的实际表现。

二、核心维度实质性分析

环境(E)维度

碳中和与能源管理

碳中和与能源管理领域,唯品会通过多维度举措展现了显著的行业领先性,同时也面临零售行业普遍存在的挑战。在绿色电力应用方面,公司2024年实现总部大厦100%绿色电力覆盖,全年外购绿电28,209兆瓦时,折合减排二氧化碳15,137吨;同期通过物流园区及杉杉奥莱门店屋顶光伏项目实现发电量58,082兆瓦时,折合减排二氧化碳31,167吨。对比零售行业35%的平均绿电占比,唯品会100%绿电使用的实践已显著超越行业基准,体现其在能源结构转型中的前瞻性布局。

碳足迹完整性方面,Scope 3排放数据的披露仍存在提升空间。尽管唯品会已披露2024年范畴三碳排放强度(以净营业收入计算为6.1吨二氧化碳当量/百万人民币,以毛利润计算为26.1吨二氧化碳当量/百万人民币),且其减碳目标通过科学碳目标倡议组织(SBTi)认证,承诺2030年范畴三碳排放强度较2022年基准下降51.6%,但零售行业普遍面临价值链排放数据碎片化的问题。范围3排放涵盖上游供应链、运输配送等关键环节,占企业总碳排放量的比例可能高达95%,而当前零售行业多数企业缺乏系统的范围3数据收集机制,导致碳足迹核算难以全面反映价值链整体排放水平。唯品会虽已将新能源车辆比例纳入城配承运商考核(2024年城配新能源车辆比例达35%),但供应链上游原材料、包装等环节的排放数据尚未充分披露,可能影响碳减排策略的精准性。

关于气候相关财务影响披露的充分性,参考欧盟CSRD指令对企业气候风险量化披露的要求,唯品会当前披露仍存在缺口。尽管公司建立了能源管理制度体系(涵盖标准、技术指引及考核指标),并通过光伏项目、绿电采购等实现显著减排,但尚未公开气候相关财务影响的具体数据,如能源转型投入成本、碳资产收益或气候风险对运营成本的潜在影响。相比之下,部分行业企业已披露相关财务信息,例如万国数据2024年通过能效改造及碳市场交易实现用能成本降低约4,000万元、碳资产收益1,100万元。唯品会需进一步强化气候相关财务信息的系统性披露,以满足国际监管要求并提升投资者透明度。

循环经济与绿色包装

唯品会在循环经济与绿色包装领域积极推进多项实践,包括原箱发货、循环箱应用、纸箱回收再利用及FSC认证材料使用等。2024年,公司在母婴、美妆、个护等品类推进原箱发货,全年实现134万个包裹原箱发货,并计划2025年将该数量提升至180万个以上;在与供应商的退送货环节引入循环箱,全年投入3.6万个循环箱,总流通次数超80万次;同时推进运营过程中的纸箱回收再利用,直接回收纸箱约2,752万个并全部再投入使用,折合减少用纸约26,385吨。在材料优化方面,公司以纸卡替代奶粉等品类的气柱袋缓冲包装,使用环保POF膜替代传统塑封膜,并全面升级彩袋印刷工艺为水性油墨印刷,全年通过优化面单规格折合减少用纸49吨。此外,经唯品仓发货的高奢产品100%使用FSC认证纸箱,全年共有136万个包裹采用FSC认证纸质包装。

从包装结构来看,唯品会2024年木/纸纤维包装总重量为36,147吨,塑料包装总重量为6,164吨,塑料包装占总包装重量的比例约为14.57%,符合其“塑料包装占比低于20%”的年度目标;可回收塑料包装比例达100%,但可降解塑料包装比例为0%,且塑料包装中再生材料成分占比为0%。具体包装类型数据如下:

对标欧盟《包装和包装废弃物法规》(PPWR),该法规要求2030年塑料包装回收率达到60%、运输及电子商务包装重复使用比例40%,并禁止小于1.5公斤的水果和蔬菜预包装等多种一次性塑料包装,同时规定2030年塑料包装需含至少30%再生材料。唯品会当前塑料包装再生材料含量为0%,与PPWR 2030年30%的要求存在显著差距;虽通过循环箱实现一定程度的包装复用,但缺乏电子商务包装总量数据,无法评估其重复使用比例是否满足40%的目标。此外,若其塑料包装涉及PPWR禁止的类型(如小份量调味品包装等),2030年后将面临合规风险。

行业竞争力方面,沃尔玛FSC认证包装占比达35%,而唯品会2024年使用FSC认证纸质包装的包裹数为136万个,虽在高奢产品品类实现100% FSC认证覆盖,但缺乏总包裹量数据以计算整体FSC认证占比,难以直接对比。不过,唯品会在纸箱回收再利用(2,752万个)、循环箱流通(超80万次)等循环经济实践上展现出一定成效,且塑料包装占比(14.57%)低于自身20%的控制目标,显示其在包装轻量化与结构优化方面具备基础,但在再生材料应用及PPWR合规准备上仍需加强。

社会(S)维度

员工权益与多样性

性别多元化方面,唯品会2024年数据显示,女性员工占比49.6%,女性管理者比例达44.6%,整体性别结构呈现均衡特征。然而,对比零售行业女性高管平均占比35%的基准,唯品会未明确披露高级管理层(V8及以上)的性别细分数据,仅提及高级管理层占总员工的0.9%,这一信息缺口可能影响对其高层性别多元化的全面评估。尽管如此,公司在创收性职能岗位中女性管理层占比达61.2%,显示出在核心业务领域对女性人才的重用,一定程度上反映了性别平等意识的实践。

员工发展投入方面,唯品会2024年培训总时长511,519小时,人均培训时长34.6小时,培训投入684.2万元,人均培训成本462元。尽管构建了涵盖新员工培训(覆盖率100%)、管理干部培养(如“唯品高研班”“兵头将尾训练营”)及一线员工学历提升(“圆梦计划”累计补助超29万元)的多层次体系,但与行业标杆企业华为人均48小时的培训时长相比,仍存在13.4小时的显著差距。这一差距可能限制员工技能迭代速度,尤其在数字化零售转型背景下,需进一步优化培训资源分配以提升人均效能。

薪酬公平性方面,唯品会虽提出“系统分析性别薪酬差异并通过调整股票分配缩小差距”,并承诺正式员工年薪不低于6万元(税前),但未披露具体的薪酬差距数值、薪酬审计机制及第三方验证结果。薪酬公平性作为社会维度评估的核心指标,相关数据的缺失可能导致利益相关方难以全面判断其内部薪酬体系的公正性,进而对ESG评分产生潜在负面影响。此外,尽管公司通过“唯爱互助基金”(2024年帮扶276人次,支出196.7万元)及多元化福利(如人才公寓、健康管理平台)提升员工获得感,但若缺乏薪酬公平的量化证据,其社会维度的可信度将受到一定制约。

供应链管理与产品责任

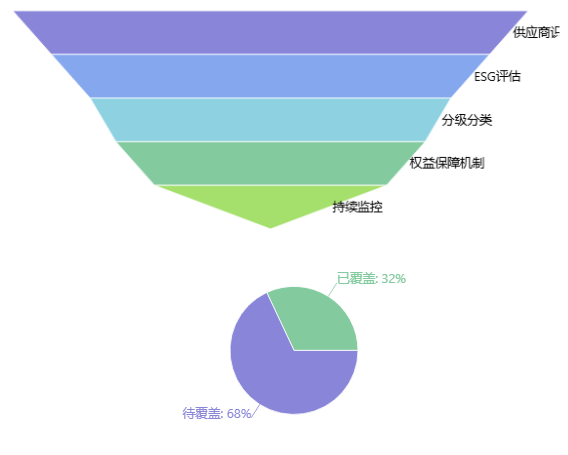

供应链管理方面,唯品会虽已建立包含准入、评估、风险控制等环节的管理框架,但其深度与行业领先水平仍存在显著差距。对标苹果100%供应商审核覆盖率的标准,唯品会2024年供应商总数为2,176家(含一级供应商1,741家、非一级供应商435家),其中关键一级供应商107家,采购支出占比达79.4%。尽管其已实现100%关键供应商评估(通过桌面或现场评估的供应商共142家),但总供应商审核覆盖率仅约6.5%(142/2,176),远低于全面覆盖的行业标杆水平。这种非关键供应商审核的空白可能导致潜在风险累积,例如未被评估的供应商在劳工权益、环保合规等ESG维度的表现失控,进而对整体供应链的可持续性构成威胁。此外,尽管唯品会将ESG表现纳入供应商绩效评估(权重6%),并对出现重大负面影响的6家供应商采取了纠正措施或终止合作,但其未披露具体违规类型、整改措施及效果跟踪等细节。这种信息透明度的缺失可能削弱供应链韧性评估的准确性,使利益相关方难以判断风险是否已实质性消除,也不利于形成可复制的供应商整改经验以提升整体供应链抗风险能力。

产品责任领域,唯品会已构建“7+3+6”质量安全管控体系,覆盖售前、售中、售后全流程,并通过ISO 22000食品安全管理体系认证(覆盖总部、客服中心及7个物流仓),2024年未发生一般性食品安全事故或批量性食品安全问题。同时,其客户投诉解决率达98.59%,智能机器人处理占比85%,显示出一定的售后响应能力。然而,产品责任透明度仍存在明显短板:关键数据如产品召回率(非食品安全类产品)、售后问题平均响应时间、缺陷产品处理流程等均未在披露信息中体现。相较于阿里巴巴明确披露“2025财年未发生商品召回事件”、龙旗科技“年度产品召回事件0次”等具体数据,唯品会的信息缺失使得外界难以全面评估其产品质量风险管控的有效性及消费者权益保障的实际水平。此外,尽管唯品会强调“打造责任供应链”,但具体措施如可持续原材料采购比例、供应商ESG培训的实际成效等细节亦未充分公开,进一步降低了产品全生命周期责任管理的透明度。

治理(G)维度

治理架构与风险管理

唯品会在治理架构方面,董事会设立了审计委员会、薪酬委员会、提名及企业治理委员会、ESG委员会四个专业委员会,形成了“董事会—ESG委员会—ESG工作组”的三级可持续发展管治体系,其中ESG委员会每季度召开1-2次会议,负责管理、协调、指导ESG工作,并将合规、信息安全等ESG指标纳入员工绩效考核。风险管理方面,公司制定了《唯品会集团风险管理制度》,建立了董事会-审计委员会-内部审计部三级风险管理组织架构,搭建了涵盖商品销售、物流运输、营销推广等多个领域的26项风险监控指标,并持续开展萨班斯法案SOX404内控审计以评估财务报告相关风险。信息安全治理方面,设立了由董事长担任主席的信息安全和隐私保护委员会,通过了ISO 27001信息安全管理体系认证,制定了《信息安全和隐私管理手册》等制度,并开展全员信息安全培训及信息安全周活动。

从治理风险评估来看,唯品会董事会现有10名董事,其中独立董事5名,占比50%,未达到港交所建议的独立董事占比三分之二(约66.67%)的标准。这一治理结构可能削弱董事会的独立性监督功能,增加决策过程中潜在利益冲突的风险,尤其在战略审议、高管薪酬评估等关键治理环节,独立董事占比不足可能导致监督力度不足,影响治理决策的客观性和公正性。

关于ESG目标与高管薪酬挂钩情况,现有信息显示唯品会仅将“合规、信息安全等ESG指标纳入员工绩效考核”,但未明确提及ESG目标与高管薪酬的直接挂钩机制。相较于部分企业将ESG目标进程纳入高管绩效考核的实践,唯品会的这一安排可能削弱高管层对ESG战略的重视程度和推进动力,导致ESG目标在资源分配、战略落地过程中优先级不足,影响ESG理念与业务战略的深度融合。

风险管理体系完整性方面,尽管唯品会建立了信息安全治理架构并通过相关认证,但报告中未披露网络安全攻防演练的具体频次。网络安全攻防演练是验证应急响应能力、识别系统漏洞的关键环节,频次信息的缺失使得外部难以评估其网络安全风险防控的实际有效性,可能反映出风险管理体系在动态验证和持续改进机制上存在一定不足,影响对其应对复杂网络安全威胁能力的全面判断。

合规与商业道德

唯品会在合规与商业道德建设方面展现出系统性制度布局与全员培训覆盖的特点,但在执行透明度与供应商廉洁风险防控环节仍存在改进空间。在反贪腐管理领域,公司实现了反贪腐培训覆盖率100%,2024年员工参与廉正培训人次达35,191人次,形成了“制度-培训-监督”的全链条体系:制度层面,发布《合规管理手册V2.0》《反贿赂管理体系手册》等19项文件,获得ISO 37001反贿赂管理体系认证,覆盖互联网销售相关反贿赂管理活动;监督层面,设置官网、微信公众号、供应商平台等多渠道廉正举报机制,明确处理流程并保护举报人信息,提供现金奖励且金额上不封顶,同时建立贪腐案件管理连带责任机制。然而,尽管培训与制度框架完备,公司未披露2024年廉正举报案件的具体处理结果(如举报数量、调查结论、处分措施等核心信息),导致100%培训覆盖率与实际反腐成效之间缺乏数据闭环,难以评估制度落地效果。

在供应商廉洁风险防控方面,唯品会通过《责任营销声明》对虚假宣传或虚假交易的供应商/商家进行治理,致力于共建公平消费生态圈。但对比零售行业同类企业的阳光供应链实践(如孩子王要求供应商签订《阳光协议》明确廉洁责任,贵州茅台对7家严重违规供应商纳入黑名单并取消14家供应商优秀评选资格),唯品会尚未公开其供应商准入环节的专项廉洁审查机制,如供应商反贿赂承诺签订、廉洁背景调查、定期反腐审计等关键防控措施。现有治理措施更多聚焦于事后违规处置,对事前准入阶段的廉洁风险前置防控不足,可能存在供应商廉洁风险敞口。

三、绩效对标与趋势分析

横向对标行业标杆企业

通过构建对标矩阵,结合行业标杆企业实践与唯品会的ESG表现,可从绿色能源、供应链管理及ESG披露完整性三个维度分析其优势与差距。在ESG评级方面,唯品会展现出显著优势,2023年MSCI ESG评级从“A”上调至“AA”级,在电商行业处于领先水平,这一评级结果高于零售行业多数企业,例如零售行业市值TOP10企业中仅3家公布温室气体排放范围一和范围二数据,且无企业披露范围三排放,而唯品会的AA级评级反映其在治理架构与目标设定方面的相对完善。

绿色能源领域,唯品会的具体实践数据尚未明确披露,而行业标杆企业已形成成熟指标体系。例如,阿里云作为互联网行业绿色数据中心标杆,自建数据中心清洁电力使用比例达56%,电力使用效率(PUE)保持1.200的亚洲领先水平;数据中心服务商STT GDC ₂₀₂₄年度可再生能源使用率达78.5%,碳强度改善11.2%,PUE持续优化,Equinix则以96%的可再生能源覆盖率及1.39的PUE树立行业标准。对比来看,唯品会在绿色能源使用比例、能效指标等量化数据的披露上存在明显差距,导致无法精准对标行业领先实践。

供应链管理方面,国际标杆企业已形成系统性治理框架与目标分解机制。三星通过“新环境战略”引导上游供应链践行可持续治理,细分治理架构并完善政策赋能目标制定;沃尔玛设定明确供应链目标,计划₂₀₂₅年实现20%北美自有品牌塑料包装使用消费后回收材料(2023年已达8%),并推动1₀₀%全球自有品牌包装可回收、可重复使用或工业堆肥(₂₀₂₃年达68%)];阿里巴巴菜鸟集团通过“数智循环物流”体系,₂₀₂₄财年自身运营及价值链共计减排45.8万吨,同时减少包装材料10.1万吨。然而,现有材料中未提及唯品会供应链管理的具体举措、量化目标及实施成效,难以构建直接对标矩阵,反映出其在供应链可持续治理领域的披露完整性与标杆企业存在差距。

ESG披露完整性方面,通过与行业平均及领先企业对比可见显著差异。零售行业₂₀₂₄年ESG报告披露率仅为33.8% (71家上市公司中24家),低于A股整体46%的披露率,且环境信息披露尤为薄弱,市值TOP₁₀企业中仅3家公布范围一和范围二温室气体排放量,无企业披露范围三排放。相比之下,阿里巴巴作为行业标杆,已实现环境维度全范围排放披露,₂₀₂₄财年自身运营碳排放、价值链排放强度“双降”,清洁电力使用比例39%,平台生态(范围3+)减排量达3,333.8万吨,并细化披露阿里云赋能用户减排988.4万吨、淘天集团带动减排1,010.0万吨等细分数据。唯品会虽获MSCI AA级评级,但其披露内容中缺乏绿色能源、供应链减排等关键领域的量化指标及范围三排放数据,在披露维度的全面性与指标细化程度上,与阿里巴巴等领先企业存在明显差距,与行业平均水平相比则在评级上具备优势。

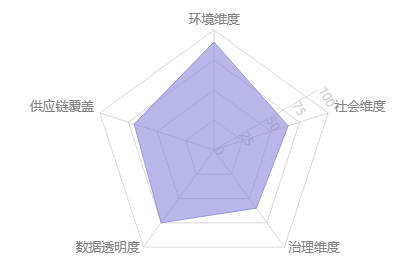

通过雷达图可视化对比(基于披露完整性),唯品会在治理维度(MSCI AA级)可能位于行业领先区间,但在环境维度(绿色能源使用率、PUE等)和社会维度(供应链协同减排、利益相关方参与等)的指标覆盖度与数据颗粒度上,显著低于阿里巴巴、沃尔玛等标杆企业,略高于零售行业平均水平。总体而言,唯品会的ESG表现呈现“评级领先、指标披露不足”的特点,需在绿色能源实践量化、供应链管理目标细化及全范围排放数据披露等方面进一步提升,以缩小与行业标杆企业的差距。

纵向对比历史绩效

本章节旨在通过纵向对比唯品会历史ESG绩效数据,分析其在环境、社会及治理维度的改善趋势。然而,根据现有参考材料,唯品会公开披露的纵向对比数据较为有限。

在综合评级方面,唯品会的ESG表现呈现稳步提升态势。2022年,其道琼斯可持续发展指数总得分为46分,2023年提升至47分,连续两年处于行业领导者水平;同期MSCI-ESG评级从A级上调至AA级,反映出其在治理架构、风险管理等综合维度的持续优化。

关于环境、社会、治理三个维度的具体改善幅度,现有材料未提供各细分指标的历史对比数据,因此无法绘制热力图进行量化呈现。在可再生能源占比方面,参考材料中未提及唯品会相关的纵向变化数据(如提升幅度),故无法分析其绿电替代进度及与行业领先企业(如SHEIN 76%可再生能源占比)的差距。

总体而言,当前公开数据仅能支撑对唯品会综合ESG评级趋势的初步判断,环境与社会维度的具体绩效改善细节及能源结构转型进展仍需更多年度报告数据补充,以实现全面的纵向对比分析。

四、风险识别与改进建议

主要风险点识别

数据缺口风险

数据缺口可能对企业ESG评级稳定性构成潜在威胁。MSCI的可持续发展和气候产品平均每发行人需整合4000个原始数据点,对数据的完整性和准确性有较高要求。若企业在ESG报告中存在定量数据不足的问题,尤其是社会(S)和治理(G)部分,或范围三(Scope3)排放量等关键指标披露缺失,可能导致MSCI评级模型无法充分捕捉企业的ESG绩效,进而影响现有MSCI AA评级的稳定性。例如,当前ESG报告中普遍存在社会和治理部分定量数据不足的情况,范围三排放量披露企业较少,且部分企业提交科学碳目标倡议(SBTi)目标时,若未详细解释排放活动或数据来源(仅提供计算数字),可能导致验证延迟,这进一步凸显了数据缺口对评级评估的负面影响。

在欧盟《企业可持续发展报告指令》(CSRD)下,Scope3排放的强制披露要求将对企业合规性构成挑战。当前多个行业存在显著的Scope3数据缺口,零售行业表现尤为突出,市值TOP10企业中尚无一家公布Scope3碳排放数据。消费电子行业也面临供应链数据收集不全的风险。造成这一问题的核心原因包括:缺乏一致的测量方法和准确数据导致Scope3排放计算困难,质量差和不完整的碳清单使目标设定与减排跟踪不可靠,甚至无法实现;数据质量的不确定性也阻碍了与供应商合作开展针对性减排行动,同时供应链碳数据的挑战减缓了碳标签等标准的推进。此外,部分企业因历史数据缺失(如货运航班机型信息)导致Scope3运输碳排放无法追溯调整,进一步加剧了合规风险。若企业无法及时弥补Scope3数据缺口,可能面临CSRD指令下的合规压力,影响其在欧盟市场的运营。

合规与声誉风险

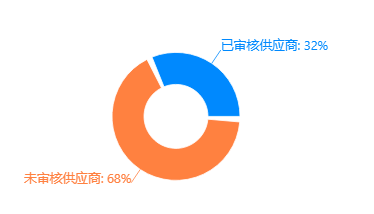

从合规与声誉风险维度分析,唯品会面临两方面核心挑战:一是2030年一次性塑料禁令可能对其包装策略产生显著冲击,二是供应链审核覆盖率不足(32%)可能引发劳工权益相关的负面舆情风险。

在包装策略层面,2030年一次性塑料禁令的实施将迫使唯品会对现有物流包装体系进行系统性调整。参考行业实践,包装合规需满足最小化设计、可回收性等要求,这可能导致运输频率增加、材料成本上升及供应链调整周期延长。同时,标签合规风险不容忽视,若未按要求标注材料成分、可重复使用性信息或追溯二维码,可能面临罚款、法律诉讼甚至产品下架风险。历史数据显示,2023年跨境电商因包装问题导致的退货量同比增加47%,违规案例中最高罚款达8万欧元,部分不合规批次商品被整批销毁,这进一步凸显了包装合规对运营连续性的直接影响。若唯品会未能提前布局替代材料研发与包装设计优化,可能面临市场准入受限及品牌形象受损的双重压力。

供应链审核覆盖率不足的风险主要体现在劳工权益保障领域。当前32%的审核覆盖率意味着近七成供应商未被纳入规范化监管体系,可能存在工资支付不透明、工作条件不达标等潜在问题。零售行业经验表明,供应链端的过度压价、账期延长或腐败行为可能迫使供应商削减必要成本,间接导致劳工权益受损。类似案例显示,平台企业因供应链劳动关系模糊引发的负面舆情,可能导致ESG评级下调(如美团MSCI评级从AA降至BBB),进而影响投资者信心。此外,供应链人权问题已被明确列为高概率、高损失风险,一旦爆发声誉危机,企业需承担品牌价值缩水及消费者信任流失的后果。

总体而言,合规与声誉风险的管控需结合政策预判与供应链深度治理。唯品会需加快推进包装材料创新与合规体系建设,并通过提升供应链审核覆盖率、建立劳工权益追溯机制等措施,降低负面舆情发生概率,以保障长期可持续发展。

分阶段改进建议

短期(6个月内)

在短期(6个月内),唯品会应重点推进两项核心改进工作,以夯实ESG管理基础并提升报告可信度。

首先,建议建立供应链ESG分级机制,优先完成对核心供应商的审核与优化。具体而言,需覆盖剩余68%的核心供应商,通过明确的分级标准评估其ESG表现,并同步建立供应商权益保障机制,例如明确应收账款周期等关键条款,以强化供应链可持续性。同时,需密切关注欧盟包装与包装废弃物法规(PPWR)等国际新规动态,全面跟踪回收成分、设计标准及信息披露等后续实施细则,并基于此评估现有包装的回收材料含量与设计合规性,调整经营策略以适应要求。在操作层面,可利用Europen官网的Packaging Quick Check系统进行预检,并优先选择FSC认证纸箱、可降解塑料(如PLA、PBAT)等合规材料,避免使用含重金属油墨,同时根据主要销售国要求完成EPR系统注册及回收编号获取,确保供应链合规性。

其次,推动第三方鉴证覆盖社会及治理维度,以提升报告可信度。需重点提升关键指标的披露透明度,完整披露温室气体范围一、二、三排放数据及年度能耗数据,并加强碳排放信息披露的规范性,特别是范围一和范围二的核算。在社会及治理维度,应补充定量数据披露,例如员工多样性指标、治理流程量化成果等,并完善PUE值(能源使用效率)及范围三排放量的披露,参考行业内已披露企业的实践经验。此外,需提高可再生能源使用的透明度,明确符合国家政策的具体举措,并通过技术手段加强物流环节的可见性与透明度,进一步支撑ESG报告的数据可信度。

通过上述措施的协同实施,唯品会可在短期内快速提升供应链ESG管理水平,并通过第三方鉴证与透明化披露增强利益相关方对报告的信任度。

中期(1-3年)

中期(1-3年)的核心目标在于构建系统化的低碳转型与可持续发展框架,具体可从以下维度推进:

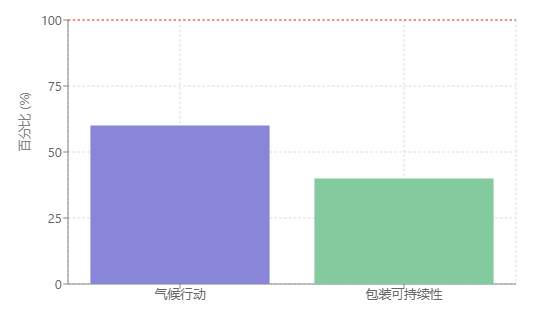

在气候行动方面,建议设立科学碳目标并通过SBTi长期目标验证,为实现这一目标,需重点控制范围三排放,建立全价值链碳排放管理体系。具体措施包括参考蚂蚁集团与碳信托合作经验,依据《温室气体核算体系》等标准确定盘查边界,识别价值链上下游排放类别,并通过供应链碳足迹追踪、物流环节减排措施等手段实施精细化管控。同时,推动能源结构优化,目标将绿电占比提升至60%,可结合低碳技术应用(如液冷、智能运维等)提升能源利用效率,通过试点项目加速技术规模化落地,降低单位产值能耗。

在包装可持续性领域,需推动FSC认证包装占比达40%,并同步应对欧盟包装标签新规。具体行动包括:在材料层面引入可重复使用包装及生态友好材料;在设计层面采用轻量化方案(如蜂窝纸板替代泡沫填充物)以避免过度包装;在合规层面,于目标国实验室完成EN 13432可堆肥测试,并订阅EPRO(欧洲包装回收组织)的月度法规更新,动态响应欧盟关于可回收性能等级的限制要求。此外,需加强供应链协同,与合作伙伴建立沟通机制,确保包装全生命周期各环节符合欧盟法规要求。

为保障上述目标落地,需同步建立健全ESG管理体系,制定涵盖生物多样性保护、水资源管理、供应链管理等议题的政策、程序和目标,并推进相关信息披露,形成“目标-执行-监控-优化”的闭环管理机制。

长期(3年以上)

从长期战略视角,唯品会应重点推进以下改进方向:在全价值链管理方面,建议实现全流程第三方鉴证,依托区块链等技术构建采购、入库至报销的全流程数字化透明管理体系,确保供应链各环节ESG数据的可信度与可追溯性。同时,需将范畴三碳排放(含跨境电商物流环节)纳入监测体系,以支撑2030年范畴三碳排放强度下降50%的目标,并推动100%可再生电力采购(符合SBTi要求)等能源战略,为全价值链环境绩效鉴证提供数据基础。

在治理机制优化层面,建议将ESG绩效与高管薪酬挂钩比例提升至30%,通过强化激励机制推动长期ESG战略落地。

针对海外业务拓展,需建立系统化ESG管理体系:一方面,推动国际ESG评级提升(如MSCI ESG评级),通过发布中英文ESG报告与国际标准接轨,增强全球市场竞争力;另一方面,针对不同区域法规差异(如欧盟包装法规),委托专业机构(如lizenzero.eu、ecosistant)开展定制化合规审计,并通过优化物流环节(如2040年前实现运输包装70%重复使用比例)降低跨境碳排放。

通过上述措施,唯品会可在长期构建全价值链ESG管理能力,实现可持续发展目标与商业价值的协同增长。

结论

综合评估唯品会2024年ESG管理成熟度,其在环境、社会及治理三个维度呈现差异化发展特征:环境维度表现领先,通过碳排放总强度同比下降40%等关键指标体现了在减碳领域的显著进展;社会维度发展较为均衡,在员工权益保护(如残障员工支持)、公益投入(年度公益投入7.68亿元)等方面形成了稳定的管理体系;治理维度则需进一步提升独立性,治理层多元化及ESG决策机制的独立性仍存在优化空间,尽管公司已将ESG委员会纳入治理架构核心并推动ESG理念融入战略决策,但治理结构的深度与行业标杆相比仍有提升余地。

在零售行业ESG定位方面,唯品会凭借MSCI AA评级、完整的ESG报告结构及合规治理体系(如通过ISO认证),已确立头部企业地位。其在环境减碳、合规运营等领域的实践为行业树立了一定标杆,但需进一步强化全价值链数据整合能力,尤其在范畴三排放透明度及供应链ESG协同管理方面存在改进空间。未来需以“合规向善”为基础,深化供应链ESG数据披露与协同机制,持续巩固行业领导者地位,推动可持续发展目标在全价值链的落地。

- 感谢你赐予我前进的力量